グリセリンとは?

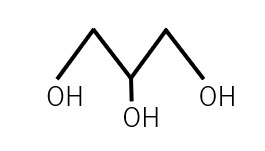

下記の化学式で表せられる三価の多価アルコールです。

化学式:C3H8O3

化粧品の場合、表示名は「グリセリン」のみですが、

医薬部外品の場合、「グリセリン」「濃グリセリン」が存在します。

2つの違いってなんですか??

2つの違いは濃度が異なる点です!

少しややこしい話ですよね。。。

化粧品に配合されている成分は実際に1つ1つの成分が記載されているわけではありません。例えば、植物エキスが一番分かりやすい例かもしれませんね。ヨモギエキスや、シコンエキス、アロエエキス、それぞれ1つ1つの成分ではなく何から抽出されたのかが分かるような名前になっていますよね?

グリセリンもこれと似たようなイメージであり、「グリセリン+水」で「グリセリン」として表記されます。

上記の「濃グリセリン」はグリセリンの濃度が約95%であり、「グリセリン」はグリセリンの濃度が約85%含まれています。

化粧品の場合、その2種類を分けずに考えており「グリセリン」でまとめられているので表示名は1つしかありません。

![]()

安全性

グリセリンは体に元々存在する成分であり、なおかつ昔から配合されている成分のため、限りなく安全性の高い成分です。

しかし、グリセリンは水を抱える力が強いため、高配合すると逆に角層内の水分を奪ってしまうなんてことも言われています。

しかし、論文等を調査してもこれといった文献は見つかりませんでした。。。

少し刺激性があるもののほぼないと同等のような結果を示す文献は見つかりましたが、逆に角層内から水分を奪うという程のデータは見つかりませんでした。。。

情報源はどこになるんでしょうか。

(見つけた方は言って頂ければ嬉しいです。)

由来

ヤシ油やパーム油などに含まれるトリグリセリドを加水分解し、生成することにより得られる天然由来のグリセリンが主流となっています。その他には石油由来の合成グリセリンも存在します。

性状

無色透明で粘性のある水溶性の液状です。イメージとしては水あめの様な粘り気をもっています。においはほとんどなく、水にとても溶けやすい成分です。単体では曵糸性がほんのわずかにあり、ぺたぺたするテクスチャーですが製品に数%配合することでしっかり保湿感を感じられるしっとりとしたテクスチャーに感触改良することが可能です。

※曵糸性(えいしせい)とは糸引きのある性状のことです。

効果

グリセリンの配合目的としては皮膚の保湿、温感、製品の保水、溶剤が挙げられます。

皮膚の保湿

グリセリンは1つの分子内に3つの水酸基(-OH)を持っているため、水との親和性がとても高いため優れた保湿能力を持っています。その他の多価アルコールとしてBGやPG、DPGが挙げられますが、中長期での保湿能力はグリセリンが1番優れていると思われます。グリセリンは角層に浸透してから拡散されにくく、長時間保持されるため、他の多価アルコールより保湿能力が評価されています。

温感

グリセリンは水と触れ合うと溶解熱が生じ、熱を感じること(温感)が出来ます。この現象を利用した製品がホットクレンジングです。溶解熱は水と触れ合うと生じるため、始めから触れ合っていると熱を感じることは出来ません。そのため、グリセリンで温感を付与しているホットクレンジングの全成分はトップにグリセリンがあり、水はほとんど含まれていないか、わずかに含まれている程度です。また、温感の強さはそこまで強くなく、ほのかに温かさを感じる程度です。

製品の保水

グリセリンは保水性が優れているため、製品の保水効果もあります。化粧品は様々な環境下で保管・使用されます。水は暖かい所では蒸発し、冷たい所では凍ってしまいます。これらの水の状態変化によって化粧品の安定性は左右されてしまうため、製品の保水も重要となります。

溶剤

グリセリンは水やエタノールのような極性の高い溶媒に良く溶けます。また植物エキスや難溶解性の成分を溶かす役割もあります。

配合されている製品

グリセリンはありとあらゆる製品に配合されています。化粧水やクリーム、コンディショナーなどなど。そのため、特定の製品を挙げることは控えようかと思います。逆にクレンジングオイルにオイル系の美容液には配合されることは少ないです。